お手持ちの親族の着物の中に、さまざまな理由から着る頻度が少なくなってしまっている一着がないでしょうか。「おばあちゃん(お母さん)の着物の丈が短い」「おじいちゃん(お父さん)の着物を着る人が誰もいない」などなど……。

こうした着物の数々は、着物好きだからこそ放ってはおけないもの。工夫して、できるだけたくさん着てあげたいですね。また、大切な方の形見や遺品のような特に思い入れの強い品物は、少し手間をかけてでも再活用の道を探してみるのが良いかもしれません。

ここでは、そんな親族の着物を再活用した事例を一覧形式でご紹介します。今、箪笥にある着物を着る機会を増やすにはどんな手段があるのか? ぜひ一緒に考えてみましょう!

case1.丈が短い着物→お直しで丈を出す

袖丈が短い祖母の着物を仕立て直しに出した事例です。一般的におばあちゃんの着物は、裄や身丈が短いことが多いでしょう。たとえ丈が短くても、着付けのテクニックでカバーすれば着られる可能性があります。ただ、一回直してしまえばその後はずっと着るのがラク! せっかく気に入っている一着なのに、着付けの手間が原因で着るモチベーションが下がっているような場合には、お直しを検討しても良さそうです。

丈が短い着物をお直しに出した事例について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

case2.丈が短い着物→羽織に仕立て替え

祖母の遺品の着物を羽織に仕立て替えした事例です。丈が短い着物は羽織に仕立て替えする手もあります。このケースでは、もともと一つ紋入りの色無地だった着物が、無地の羽織になりました。なお、羽織を仕立てる際に、縫い紋の部分を外していただいています。わたしは和のお稽古を習っていないため、一つ紋入りの色無地を着る機会がほとんどありません。無地の羽織はコーデしやすいから、今後は幅広く活躍してくれそう!

箪笥にブルー系の着物が多いもので、ご覧の通りだいたいどんなコーデでも羽織れます!

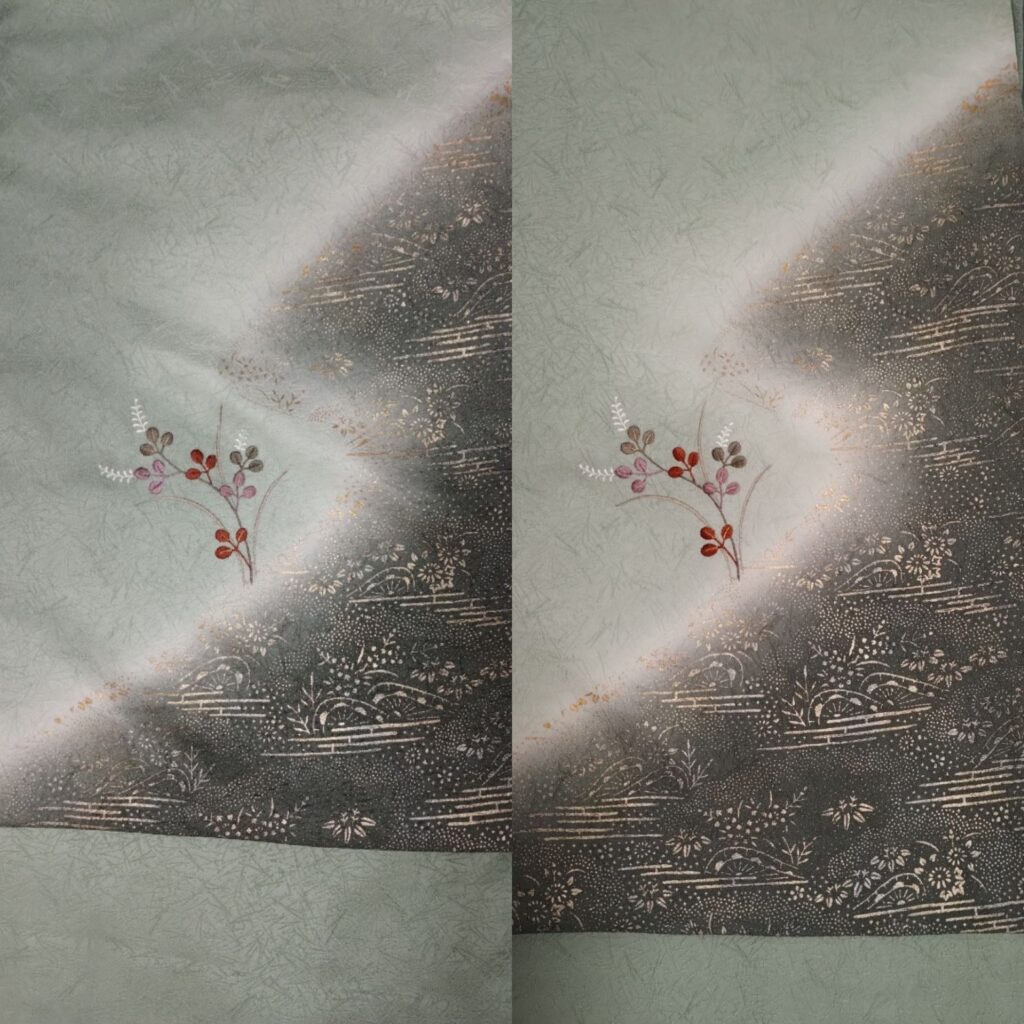

case3.振袖→袖を切って訪問着に

振袖の袖を切って訪問着にした事例です。とはいえ、袖を切る決断をしたのは祖母。わたしが着物を受け継いだ時点で、すでにこの状態になっていました。お持ちの振袖の将来のことでお悩みの方をよく見かけます。袖を切るにはかなりの勇気がいるでしょうから、判断する際はぜひすでに切ったパターンをご覧になってみてください。短くしても違和感のないデザインなら、華やかなお出かけシーンに着ていけるので楽しいですよ!

振袖の袖を切って訪問着にする事例について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

case4.着る人がいない男着物→女着物に仕立て替え

父の着物を女着物に仕立て替えした事例です。最初は夫や弟に着てほしいと考えていたのですが、みんな驚くほど着物に無関心! 着物の世界で少数派なメンズの皆さんがいかに貴重な存在であるかを改めて思い知りました。このまま箪笥に放置するのは悲しいので、自分用に仕立て替えてしまうことに。こうしてインパクトの強い片身替わりに生まれ変わり、たくさんの方に褒めていただける一着になりましたよ。お父さんやったね!

男着物を女着物に仕立て替えた事例について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

case5.着る人がいない男着物→そのまま着る

父の羽織をそのまま着ることにした事例です。引き続き親族のメンズが誰も着物を着ない問題。羽織はどのように活用するか悩んだものの、そのまま着ることにしました。そもそも洋服ではすでにメンズライクなファッションが一つの大きなジャンルとなっているわけですから、男着物を女性が着るメンズライクコーデも成立するはず。今後はこの羽織を活用したクールな方向性のコーデを模索したいと思っています。

お持ちの大切な着物をさらにたくさん活用できますように!

週末着物日記『未衣子の楽しい着物ブログ』は、“毎週末に着てマイペースに楽しむ埼玉近郊の着物ブログ”です。三築 未衣子の著者プロフィールはこちらからご覧いただけます。

毎週末の着物コーデは各種SNS投稿で見てね♡

販売中の本

この着物ブログには、広告・PR等を掲載していません。書籍の売上によって運営を行っています。

エッセー『週末着物の五年間』

週末着物生活5年目を迎えて書いたエッセーです。反物のお仕立てからレンタル着物まで楽しみ方はさまざま。着物パーティーを主催した経験や、秩父銘仙の織物・養蚕事業者の皆さまとのエピソードにも触れています。相変わらず元気に遊ぶ着道楽な日々を一緒にお楽しみいただけましたら嬉しいです。

短編小説『銘仙の呼ぶ声が/おばぁが織った振袖』

着物にまつわる小説二編を短編集にしました。題材はそれぞれ「アンティーク銘仙」と「振袖」。テーマは異なりますが、どちらもほろりとした雰囲気のお話になっています。着物にまつわる物語をサクッと読みたいときにお手に取っていただけたら嬉しいです。詳細ページであらすじをご覧いただけます。

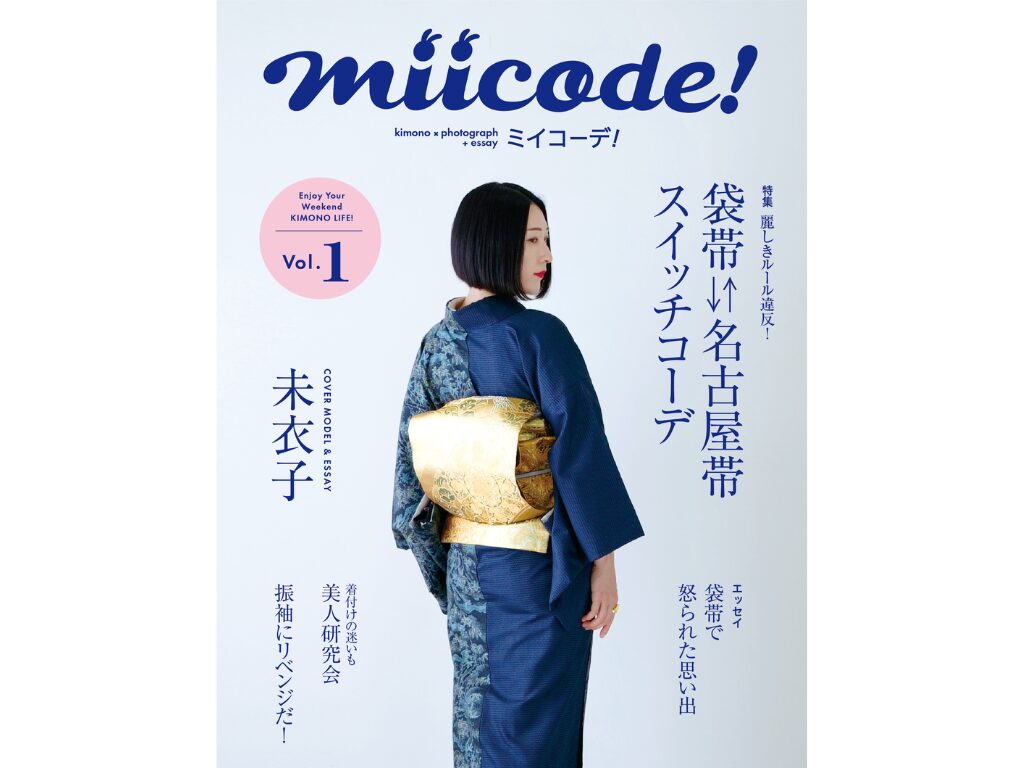

着物コーデ本『ミイコーデ!Vol.1』

『ミイコーデ!』は、着物ファンの未衣子による、写真とエッセーで着物ライフを楽しむZINE(≒小さな出版物)です。写真とテキストが程よいボリューム感でぎゅっと詰まった、読みやすい小さな冊子となっています。

Online Shop