秩父観光・レジャーで思い出に残る体験をしてみたい! そんなときは、秩父の織物の歴史にまつわる体験をしてみてはいかがでしょうか。今回は、秩父市の捺染加工業(=染め物)のお店「るりばら銘仙」さんへ遊びに行って、染料を使って半衿を染めてきました。

染められる布は、ハンカチ・手ぬぐい・半衿など。また、アルミフレームを使った本格的な捺染もできるそうです。詳しくは公式サイトの体験メニューをご覧ください。

「るりばら銘仙 高橋ミート店」は、周辺に観光スポットの多い市街地に位置しています。近隣には秩父神社があり、秩父駅・西武秩父駅・御花畑駅から徒歩圏内。また、徒歩で約10分の距離に「ちちぶ銘仙館」があるので、着物をめぐる小旅行をしたい方にもおすすめしたいです。

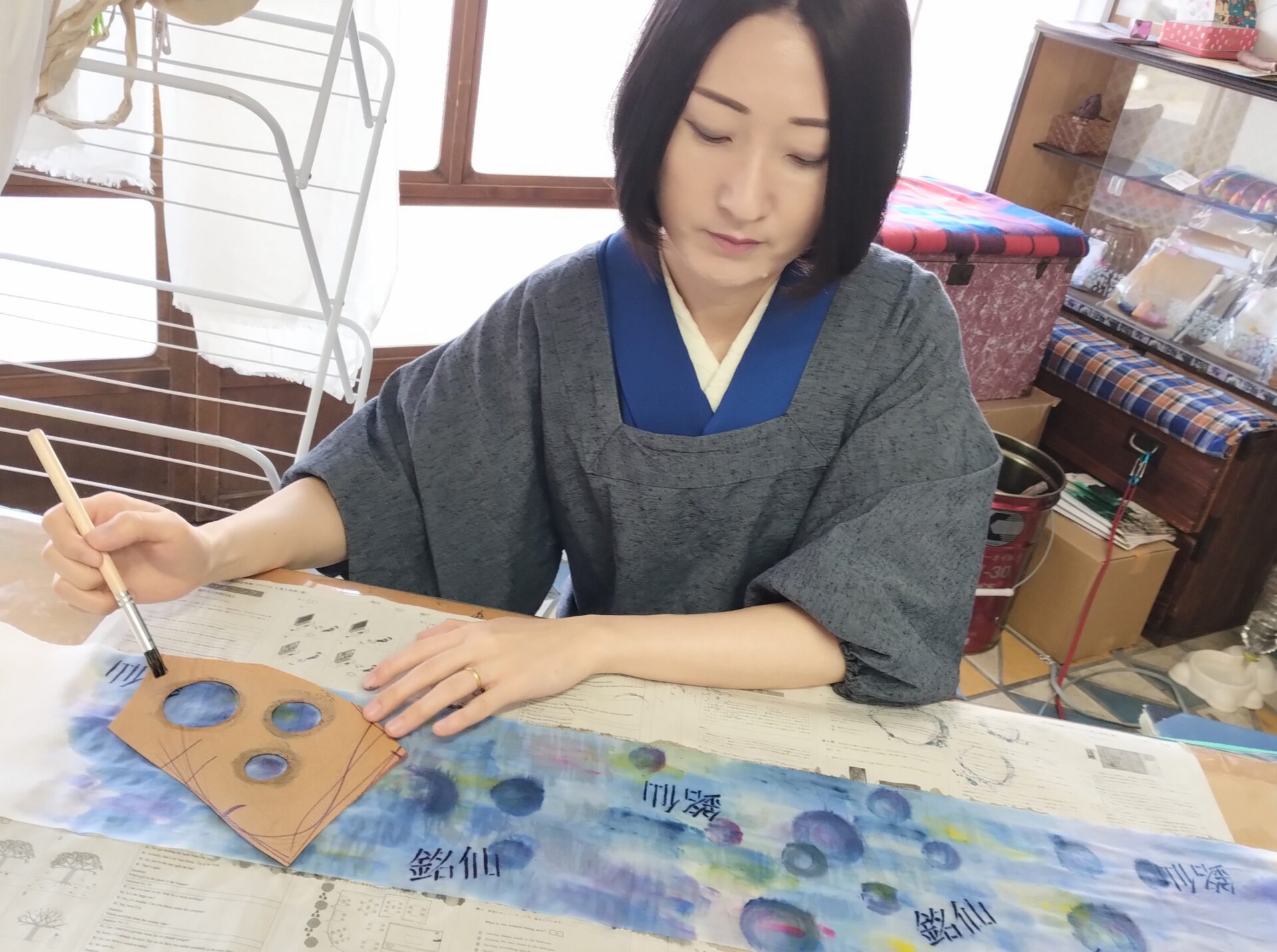

「るりばら銘仙」で染料を使った半衿の型染めに挑戦!

染め体験は作業中に衣服が汚れるおそれがあるので気をつけてくださいね!(わたしはブログの撮影のために洗える着物×割烹着のスタイルでお店へ向かいました)

「るりばら銘仙」の染め体験では、染料(布に染み込む)と顔料(布の表面につく)のどちらを使って染めるかを選べます。わたしが選んだのは染料です! 染料と顔料は仕上がりや所要時間などに違いがあるので、迷ったらお店の方から詳しい説明を聞いて考えましょう。

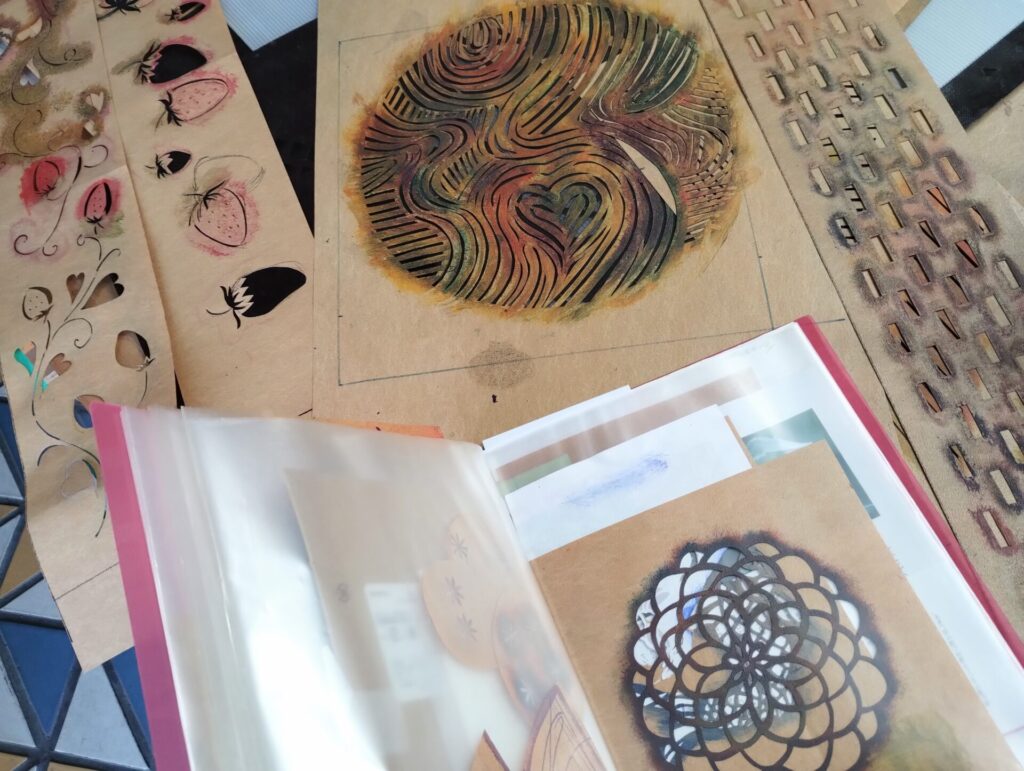

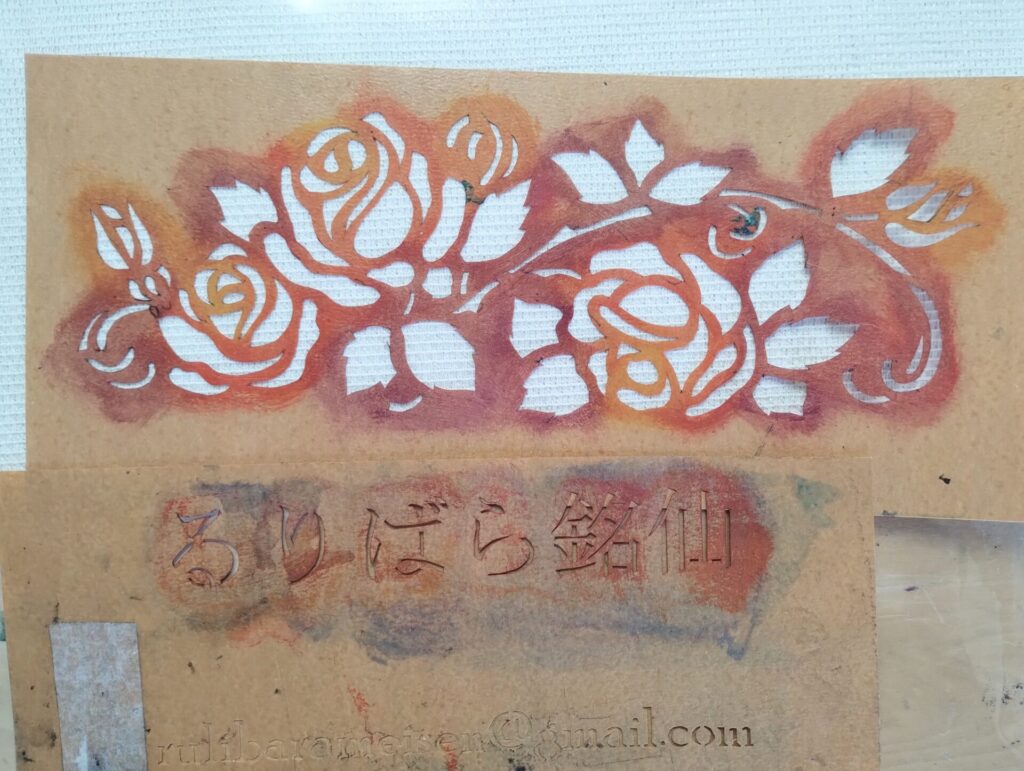

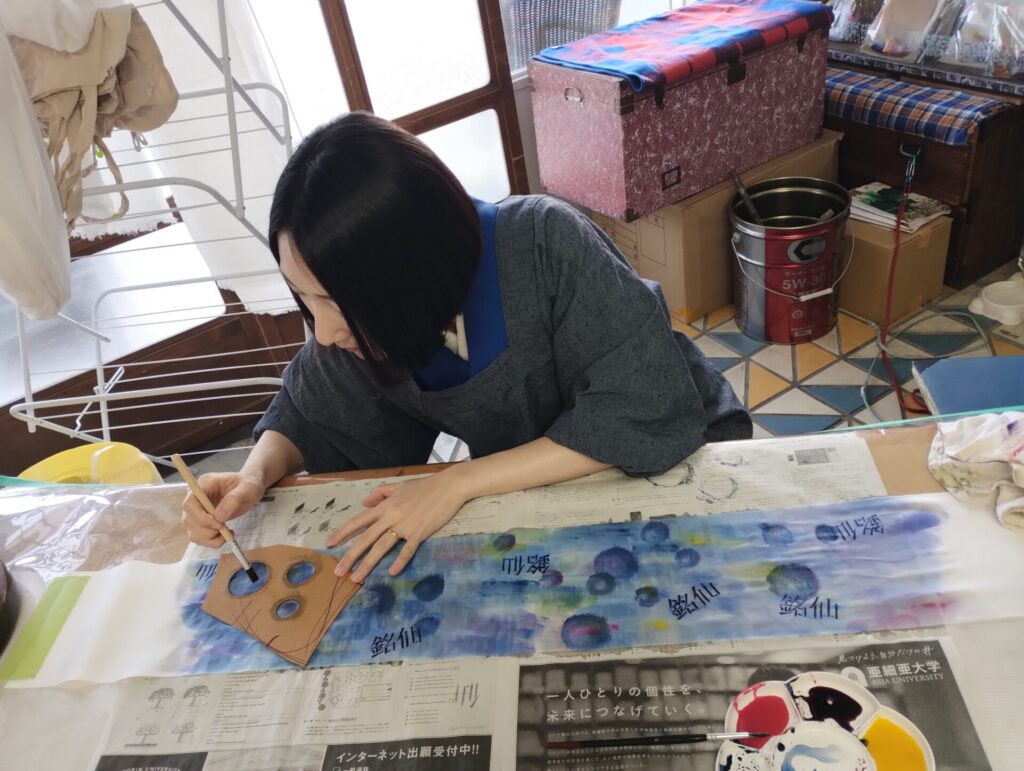

続いて型を選びます。シンプルなデザインからやや複雑なデザインまで、色んな型がありました。せっかくなら面白い半衿を作ってみたいので、右側の写真の「るりばら銘仙」という文字の型を使ってみることに。

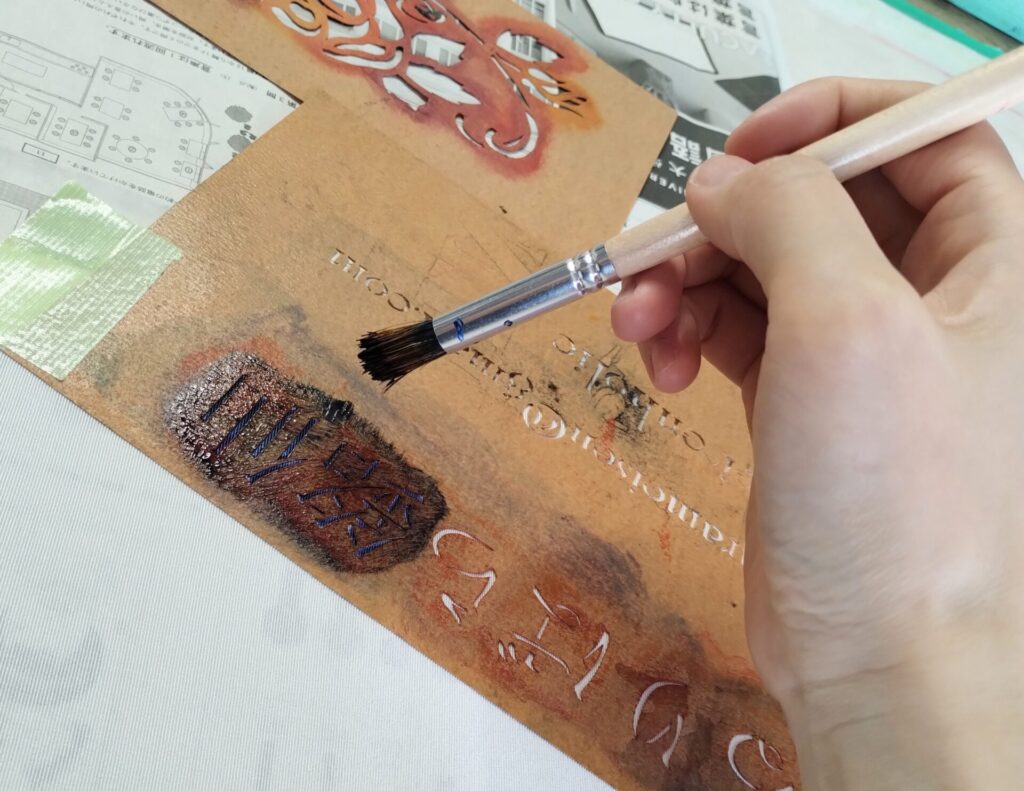

硬めの筆を使って布に染料を塗っていきます。はみ出さないように気をつけて……。染料のテクスチャーが独特なので、慣れるまではちょっとだけ難しいかも? ちなみに、この工程でうっかり自分の指を青色に塗ってしまいました(笑)

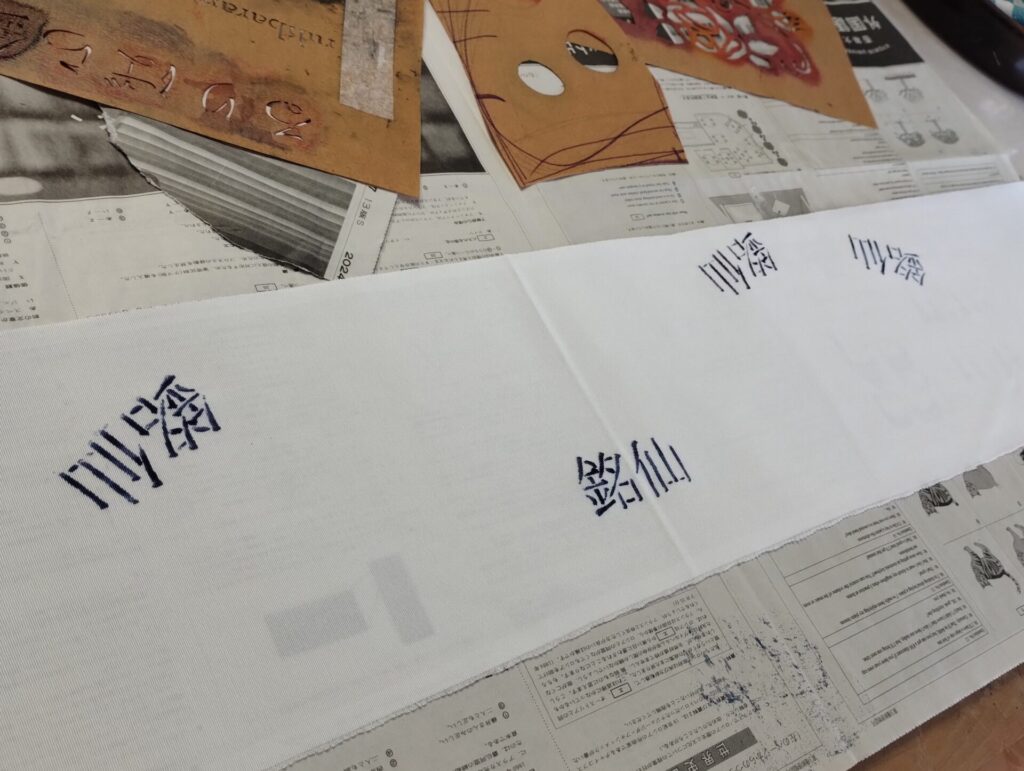

着物の半衿の場合、縫い付ける位置によって柄の出方が変わるので、あちこちに文字を配置してみました。よくよく考えると、見せるのが難しい位置にも染めちゃった!(笑) まあ手作りですからそれもご愛敬ということで……。ばっちり位置を決めたい方は、あらかじめどこに柄を配置するか考えておきましょう。

文字を型染めした後は、筆で地の色を塗って、さらに水玉模様を描いてみました。まだ水気がある状態では濃い色に見えますが、仕上がりはもっと薄い色になるそうです。

さて、わたしの作業はここまで! その後はお店の方が仕上げの作業をしてくれます。染料を選んだ場合は、仕上がりまでに数時間ほどかかるので、待ち時間を利用して近隣エリアの観光を楽しめますよ。

染めた半衿を使った着物コーデ

じゃーん!

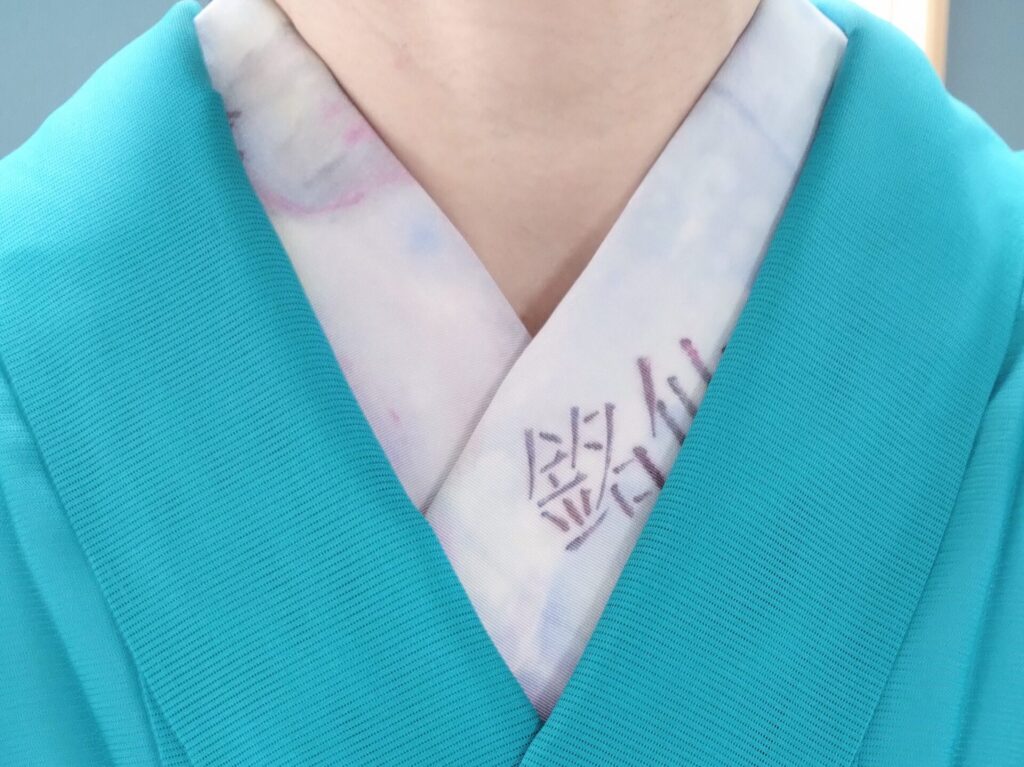

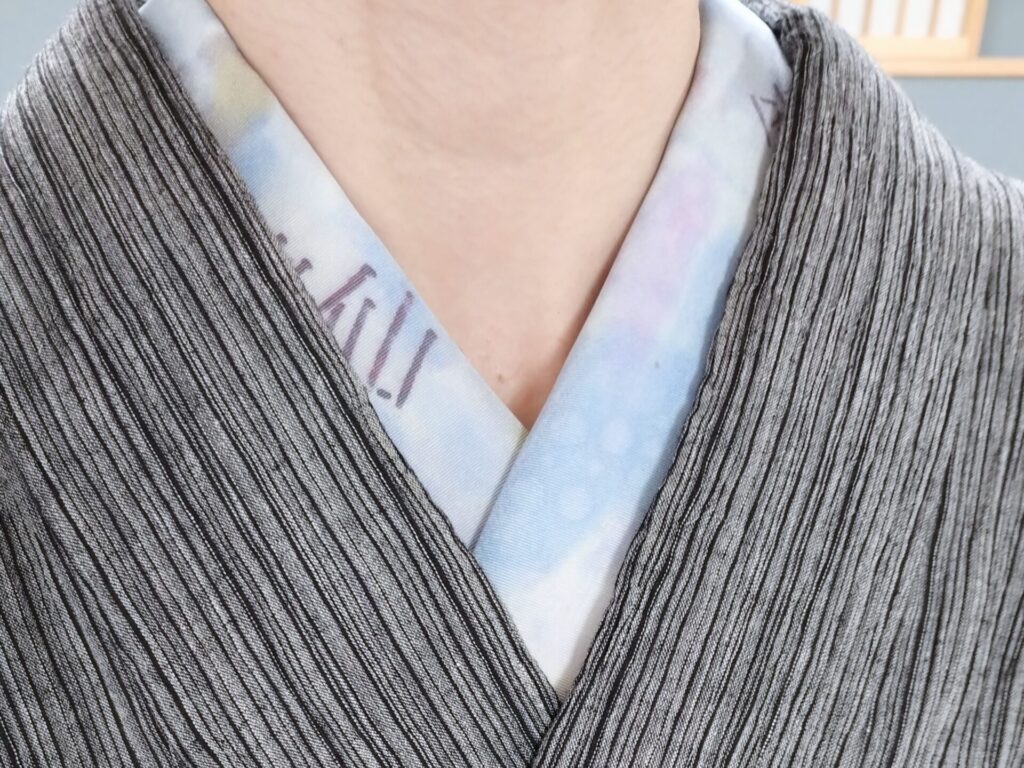

仕上がりはこんな感じです。さっそく完成した半衿を使って2パターンの着物コーディネートを考えてみました。

まずは上前に「銘仙」の文字が出るように半衿を縫い付けるパターンです。フォントのサイズに合わせて半衿をたっぷり出しています。文字の色を三分紐とリンクさせてみました。

ちょっとずらして縫い付けると、下前にも「銘仙」の文字を出せます。白地の部分との境目を出してもいい感じ。絵心にはあまり自信がないけれど、こんなふうに筆のタッチが見えても面白いですね。

「るりばら銘仙」看板猫の銘(めい)さんがキュート!

「るりばら銘仙」には、看板猫の銘(めい)さんがいます。元気いっぱいの人懐っこい子です。銘さんはお店のご近所のみんなのアイドル。わたしが染め体験をする合間にも、何人もの方がお店へ立ち寄って、銘さんと遊んでいましたよ。お陰様で秩父市街地ののどかな日常を満喫できました。

銘さんがお膝に乗ってくれたので記念撮影♡

――と思いきや、突然ダッシュしてこんな1枚が撮れました。埼玉県秩父市へ旅行をするなら、ぜひお店に立ち寄ってみてください。

SNSで着物コーデを投稿しています。ぜひフォローしてください!

販売中の本

このブログには、広告・PR等を掲載していません。書籍の売上によって運営を行っています。

エッセー『週末着物の五年間』

週末着物生活5年目を迎えて書いたエッセーです。反物のお仕立てからレンタル着物まで楽しみ方はさまざま。着物パーティーを主催した経験や、秩父銘仙の織物・養蚕事業者の皆さまとのエピソードにも触れています。相変わらず元気に遊ぶ着道楽な日々を一緒にお楽しみいただけましたら嬉しいです。

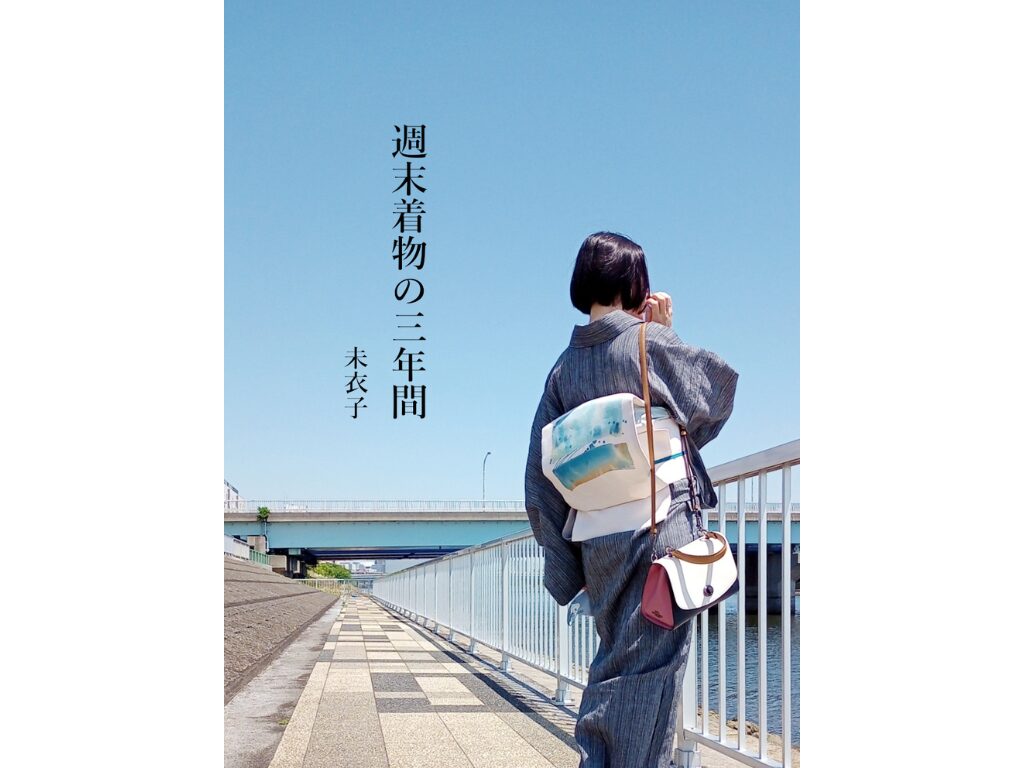

エッセー『週末着物の三年間』

埼玉県の最北端で元気に遊ぶ着道楽のエッセーです。週末着物生活3年目の頃に書きました。着物を着る方には、きっとクスッと笑ったり共感したりと、身近に感じて楽しんでいただけるのではないでしょうか。読めばきっと着物生活を根気よく続けるヒントが見つかるはず。

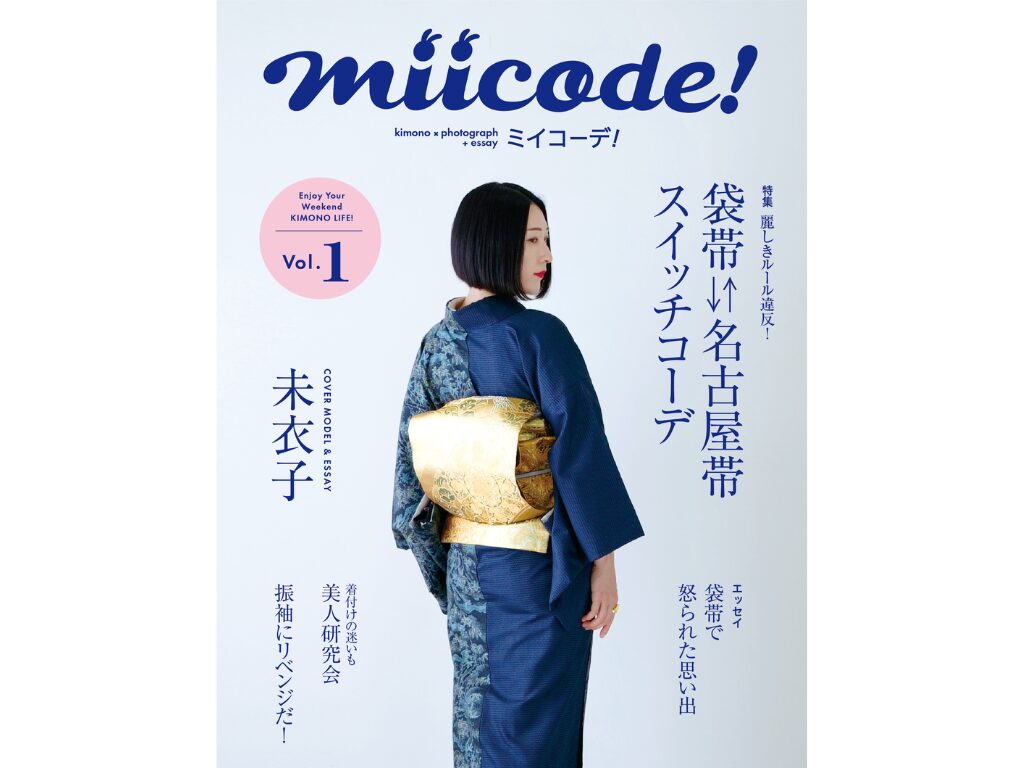

着物コーデ本『ミイコーデ!Vol.1』

『ミイコーデ!』は、着物ファンの未衣子による、写真とエッセーで着物ライフを楽しむZINE(≒小さな出版物)です。写真とテキストが程よいボリューム感でぎゅっと詰まった、読みやすい小さな冊子となっています。

Online Shop