ちょうど1年前の春、久留米絣の産地で反物を買って帰りました。あれから1年が経ちましたが、綿素材の久留米絣はカジュアル着物好きのお出かけでは大活躍で、それはそれはヘビロテする1着になりましたよ。

今回は、そんなお気に入りの久留米絣を着て、織元の山村かすり工房さんへ里帰り旅行をした様子をご紹介します。ぜひ前編と併せてご覧ください♡

埼玉から久留米駅に到着。事前に織元の山村さんにご連絡してから工場へ向かいました。ちなみに、わたしが遊びに行く前の週には、久留米地域地場産業振興センターで「第28回 藍・愛・で逢いフェスティバル 『伝・デン・DEN』」のイベントが開催されていたそうです。産地の織元さんが集まるイベントへ遊びに行くのも楽しそうですね。

1年ぶりの「山村かすり工房」は絣日和

駅から車で「山村かすり工房」さんへ向かいました。到着すると、去年と同じようにお庭に絣糸が干してありましたよ。この日の広川町は春らしいぽかぽかとした陽気。山村さんいわく、糸を干すのにぴったりな絣日和とのことです。旅行中はお天気に恵まれ、またこの風景が見られて嬉しかった♡

さて、こうしてはるばる埼玉からやって来たのにはワケがあります。あれから1年間にわたり久留米絣を着用したところ、使い勝手の良さにすっかり惚れ込み、2着目をお迎えしたいと思っていたのです。

数ある中から選んだのがこちらの雪文様の反物。1着目のハート文様は久留米絣らしい紺色でしたので、今回はちょっと趣向を変えてみました。

絣で表現された大きな雪の結晶。淡い地色に濃い色の文様が織り出されています。さて、絣の技法に詳しい方なら、ここで「おお!?」と唸ってくださることでしょう(わたしは山村さんに教わってから唸りました!笑)。

一般的な絣では、糸をくくってから染めるので、くくった箇所が染め残り、濃い地色に淡い色の文様となります。では、この反物はなぜその反対に、淡い地色に濃い色の文様となっているのでしょうか?

その答えは、お庭に干されていた絣糸で見てみましょう。淡い地色に濃い色の文様の場合は、初めに糸を染めて、その後に糸をくくり、それから糸を脱色しているのだそうです。というわけで、染めてから脱色する分、ひと手間多くかかるんですって。

ちなみに、この写真の中に1つ、くくった箇所をほどいた部分があるのがわかりますか?

正解はこちらです。白い糸のくくった箇所をほどくと、そこだけ藍色に染め残っていました。この部分が濃い色の文様になります。同じ絣の技法でも、まったく印象の異なる反物ができあがるんですねぇ。

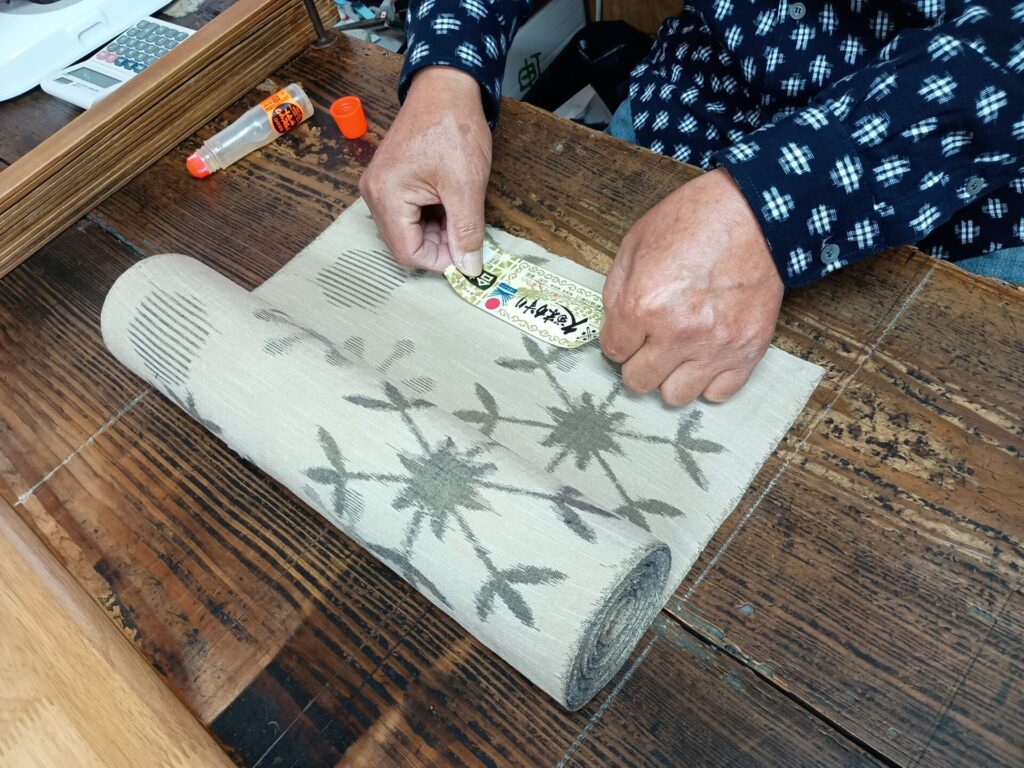

こちらは、わたしが購入した反物に証紙が貼られる様子です。自分の反物に証紙が貼られる瞬間って、普段はなかなか見られないのではないでしょうか。産地まで足を運ぶと、着物好きの目線から見て面白いことがたくさん起こります。(笑)

さて、こうしてその場で証紙を貼っていただくのにも、実は理由があります。綿素材の久留米絣は、昨今は洋服の生地としても人気が高く、織元さんによっては和洋両方の需要に対応して販売されているのだそうです。そのため、購入時に生地を希望の長さにカットする運用となっています。今回わたしは着物用として購入したので約13mにカットしていただき、このように巻いて証紙を貼っていただきました。

現代の着物需要の少なさについては、改めて説明するまでもないでしょう。なかには久留米のように、洋服をはじめとした多様な需要へ柔軟に対応しながら着物需要に応えている産地もあります。なお、先ほど触れた「第28回 藍・愛・で逢いフェスティバル 『伝・デン・DEN』」のように、久留米絣のイベントでは洋服生地としての魅力にもフォーカスし、着物に留まらず幅広い人が集まり賑わっている様子が伺えます。

国内には多様な着物の産地があり、それぞれ扱っている素材もさまざまです。久留米絣は親しみやすい綿素材という強みを生かして、和洋ハイブリッドでの盛り上がりを見せていました。今回の産地見学も、着物好きの端くれとして大変勉強になりました。改めて「山村かすり工房」さん、ありがとうございました♡

週末着物日記『未衣子の楽しい着物ブログ』は、“毎週末に着てマイペースに楽しむ埼玉近郊の着物ブログ”です。三築 未衣子の著者プロフィールはこちらからご覧いただけます。

毎週末の着物コーデは各種SNS投稿で見てね♡

販売中の本

この着物ブログには、広告・PR等を掲載していません。書籍の売上によって運営を行っています。

エッセー『週末着物の五年間』

週末着物生活5年目を迎えて書いたエッセーです。反物のお仕立てからレンタル着物まで楽しみ方はさまざま。着物パーティーを主催した経験や、秩父銘仙の織物・養蚕事業者の皆さまとのエピソードにも触れています。相変わらず元気に遊ぶ着道楽な日々を一緒にお楽しみいただけましたら嬉しいです。

短編小説『銘仙の呼ぶ声が/おばぁが織った振袖』

着物にまつわる小説二編を短編集にしました。題材はそれぞれ「アンティーク銘仙」と「振袖」。テーマは異なりますが、どちらもほろりとした雰囲気のお話になっています。着物にまつわる物語をサクッと読みたいときにお手に取っていただけたら嬉しいです。詳細ページであらすじをご覧いただけます。

着物コーデ本『ミイコーデ!Vol.1』

『ミイコーデ!』は、着物ファンの未衣子による、写真とエッセーで着物ライフを楽しむZINE(≒小さな出版物)です。写真とテキストが程よいボリューム感でぎゅっと詰まった、読みやすい小さな冊子となっています。

Online Shop