東京キモノショーへ行ってきました。わたしが足を運んだのは4月20日(日)です。昨年の3月開催から約1カ月ずれて4月開催となりましたが、3日間とも良いお天気でした。それゆえに土曜日の日中は気温が30℃近くに達し、ほとんど夏のよう! 日曜日はやや涼しくなり最高気温は25℃だったものの、少し汗ばむような気候でした。

当日の着物コーデはこちらです。長着は秩父ほぐし織綿麻着物(新啓織物)、ストールは秩父銘仙(逸見織物)。帯留は東京キモノショー実行委員長である中野光太郎さんの作品。こちらはメインビジュアルで使われている帯留の仲間なんですよ♡ そして、メインビジュアルの目を引く蝶の半衿からモチーフを引用して、大きな蝶文様の秩父銘仙をコーデに使いました。

昨年のレポートを見返していたら「来年はおしゃれな綿麻でお会いできますように」と書いてありました。実は本件のことはすっかり忘れていたのですが、こうして秩父で作られた綿麻を着て行き、図らずも有言実行できました。

キモノスタイル展

今年の東京キモノショーのコピーは「きものは表現だ!」という力強いメッセージでした。

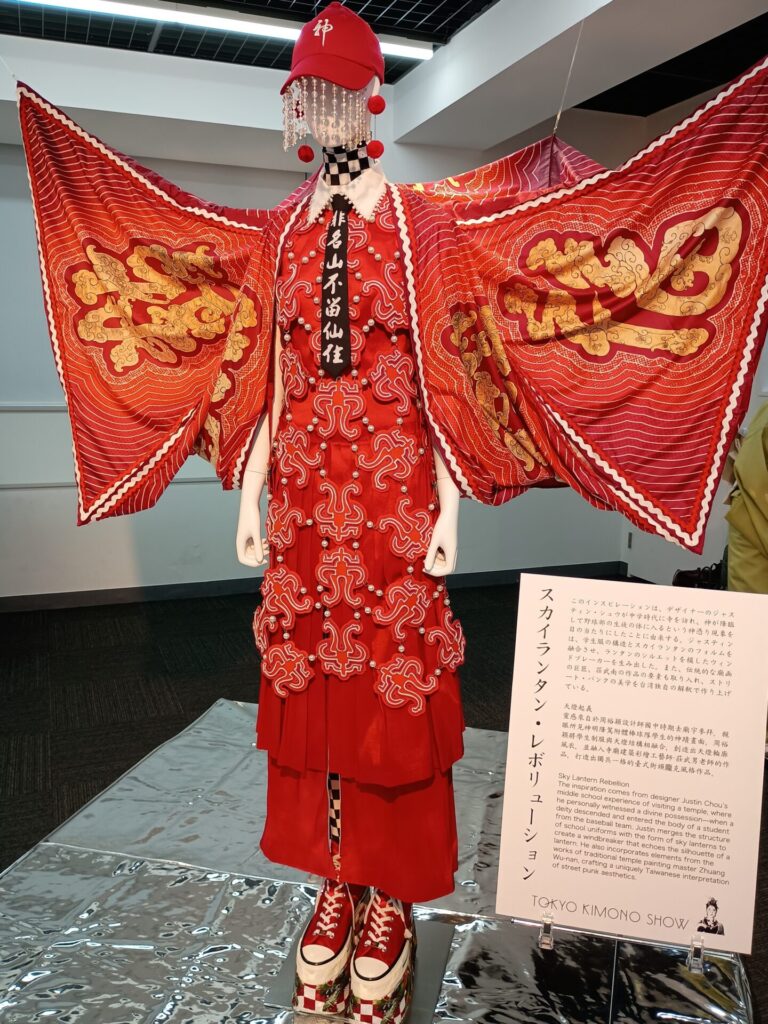

キモノスタイル展に入場すると、台湾のデザイナーであるジャスティン・チョウさんの作品と、人形師/衣装デザイナーのホリヒロシさんの等身大人形に迎えられました。この存在感と迫力よ……。キャプションによると、2025年に台湾で「東京キモノショー」の開催を予定しているそうです。着物がグローバルに注目されていく予感!

続いてhossy さんが手がけるメンズ着物のコーディネート「hossy Collection」が並んでいます。今年のトルソーコーデはメンズ着物の割合がぐっと上がりました。殿方は例年以上に見ごたえを感じたのではないでしょうか。

会場中央の特別企画は、江戸中期を題材にした今年の大河ドラマにちなんで「江戸の装い」(松竹衣装協力)でした。ちょうど数日前に読んだ本に黒繻子帯が出てきましたので、実物を見られて嬉しかったです。

ここからは、会場で気になった着物コーディネートをピックアップしてみます。

No.61 Do What You Love / No.60 振袖なのに絵羽柄じゃない…!?

No.61(写真左)は原宿ファッション×着物のコーディネート、No.60(写真右)はカジュアルな振袖のコーディネート。思春期にロリィタや原宿系に憧れていたので、未だにこういった甘めな装いが大好きです。着物になってもいいなぁ。愛らしい一角でした。

No.31 訪問着

遠目に見ると「黒留袖?」と思うのですが、なんと珍しい黒の訪問着なのでした。この佇まいで肩と袖に模様が入っていると、ちょっと不思議な感じがしますね。こういう格のエアポケットのような存在を見つけると嬉しくなります。

No.27 幸せの青

掛下(=打掛の下に着るもの)をドレスのように纏う婚礼の着物コーディネートです。西洋の結婚式のおまじない「サムシングブルー」が着物に取り入れられています。着方と思想の双方がいい塩梅の和洋折衷になっています。

No.106 職人の技と心をまとうコーディネート

木星を思わせる縞文様の長着は伊奈紬だそうです。縞の部分をよく見ると、一部に花織が入っており、色合いも含めてじっと眺めたくなります。その縞から取ったさり気ない紫と青緑を帯周りで打ち出していて美しいですね。

No.71 恋文

織田きもの専門学校の学生さんの作品です。打掛の背中に描かれたのは小野小町の和歌「思ひつつ 寝ればや人の 見えつらむ 夢と知りせば 覚めざらましを」。毛筆の字や裾に仕込まれたハート♡がうっとりと夢見心地。

No.76 夏に装う黒

帯の赤に目を引かれて、よく見ると長襦袢から透かして見せる赤もあり……。涼感だけでなく情熱で暑さを吹き飛ばす夏の装いもいいなと感じました。「これ好き!」と思ってお名前を拝見したら『月刊アレコレ』細野編集長のコーディネートでした。愛読者です。

和染紅型 栗山工房ファッションショー

「和のステージ」では、今年初開催となる「和染紅型 栗山工房ファッションショー」を拝見しました。わたしも1点ですが栗山工房さんの帯を持っています♡ お写真の掲載は出演者の許可制ですので、公式アカウントなどでご覧ください。振袖・小紋・羽織・大人の中振袖まで優雅な染めのきものを眺めて至福の時間でした。

なかでも綿麻のコレクションは初めて見たので、「これが綿麻なの?!」とステージを闊歩する着姿を凝視してしまいました。綿麻の紅型とはあら驚き! 栗山公房さんのカジュアルブランド「吉三郎 KICHISABURO」では、綿麻や木綿素材も扱っているそうです。 昨今の夏の長期化で、さまざまな技法で綿麻が使われているのですね。

がんばれ秩父銘仙!

今年も綿商会館の和マルシェ「No.66 海松目工房(みるめこうぼう)」さんのブースへお邪魔しました。秩父でものづくりに携わる事業者が集まり、秩父銘仙およびアンティーク銘仙を使ったバッグや帽子などのファッション小物を中心として扱うブースです。

到着直後、お店の奥に飾られた現代物の銘仙を目ざとく見つけて、「これはどなたが作ったものですか?」と尋ねました。それから、この銘仙がここまで辿り着いたいきさつを尋ねて尋ねて、ようやく平成に作られた足利銘仙だと突きとめたのです。その節は有識者の皆さまありがとうございました!

で、メジャーで測って、羽織って、気づいたらお迎えしていました。(笑)

こちらの着物は、「銘仙のブースには銘仙があったほうがいいのでは」と展示しつつ販売していたそうなのですが、応援しに行ったつもりが途中で買ってしまってすみませんでした!(笑)とはいえ、もう最終日の午後でしたから、きっと来場者に銘仙をアピールする役割は十分に果たしたでしょう……!

足利といえば秩父と同じく銘仙の有名な産地の一つなのですが、残念ながら2025年現在の現地では銘仙が作られていない状況です。帰路でこの着物について調べている最中に、かつて足利の作り手の方々と連携してこちらの商品を企画し、尽力した方が2004年に書き残した記事を発見しました。わたしが中学生の頃に書かれたページです。そこで「足利が銘仙の産地として残ってほしい」という切実な言葉を目にしました。秩父にも言及されており、どの産地も厳しい状況にある中で、ちちぶ銘仙館で後継者育成が行われていることを「羨ましい」と書かれています。わたしが着物を始めるほんの十数年前の出来事です。こうしてブログを運営する一個人として、決して他人事と思われませんでした。

わたしは同郷の秩父にフォーカスして現代物の銘仙を少しずつ集めておりますが、この足利銘仙も現代銘仙の仲間として、わたしの箪笥に加えるべきだと思った次第です。これから秩父の生産者の方にお話を聞いて、足利銘仙についてもう少し詳しく事情を調べてみようと思います。

そんなわけで、今年の東京キモノショーは個人的に思わぬ出会いの日となりました。来年はどんな着物で遊びに行こうかな♡

SNSで着物コーデを投稿しています。ぜひフォローしてください!

販売中の本

このブログには、広告・PR等を掲載していません。書籍の売上によって運営を行っています。

エッセー『週末着物の五年間』

週末着物生活5年目を迎えて書いたエッセーです。反物のお仕立てからレンタル着物まで楽しみ方はさまざま。着物パーティーを主催した経験や、秩父銘仙の織物・養蚕事業者の皆さまとのエピソードにも触れています。相変わらず元気に遊ぶ着道楽な日々を一緒にお楽しみいただけましたら嬉しいです。

エッセー『週末着物の三年間』

埼玉県の最北端で元気に遊ぶ着道楽のエッセーです。週末着物生活3年目の頃に書きました。着物を着る方には、きっとクスッと笑ったり共感したりと、身近に感じて楽しんでいただけるのではないでしょうか。読めばきっと着物生活を根気よく続けるヒントが見つかるはず。

着物コーデ本『ミイコーデ!Vol.1』

『ミイコーデ!』は、着物ファンの未衣子による、写真とエッセーで着物ライフを楽しむZINE(≒小さな出版物)です。写真とテキストが程よいボリューム感でぎゅっと詰まった、読みやすい小さな冊子となっています。

Online Shop