今回は銘仙を追いかけて、はるばる長野県まで遊びに行きました♡ 多数のアンティーク銘仙を所蔵することで知られる須坂クラシック美術館の展覧会「復刻銘仙展―新啓織物のほぐし織―」にて、秩父銘仙の織元・新啓織物さんの着物が展示されているんですって!

せっかくなので、会期中の5月10日に開催されたイベント「新啓織物さんの銘仙きもの談話会」に参加してきましたよ。

| 【イベント詳細】 会期:2025年4月12日(土)~2025年6月15日(日) 開催場所:須坂クラシック美術館 展示室 |

展覧会「復刻銘仙展―新啓織物のほぐし織―」へ

秩父の新啓織物さんは、須坂クラシック美術館の所蔵品であるアンティーク銘仙の復刻を手掛けています。展覧会「復刻銘仙展―新啓織物のほぐし織―」では、復刻元の銘仙と現代に蘇った銘仙が並べて展示されていました。なんだかロマンティックですよね♡

写真左側、鮮やかな赤色をしたサイズの小さい着物は復刻元銘仙です。写真右側、やや落ち着いた赤色で光沢感のある着物は、新啓織物さんが手掛けた復刻銘仙となっています。

どちらも銘仙の仲間ですが、復刻元銘仙は併用絣、復刻銘仙はほぐし織という異なる技法で作られています。そのため、このように織物の質感や色合いに違いが出ています。

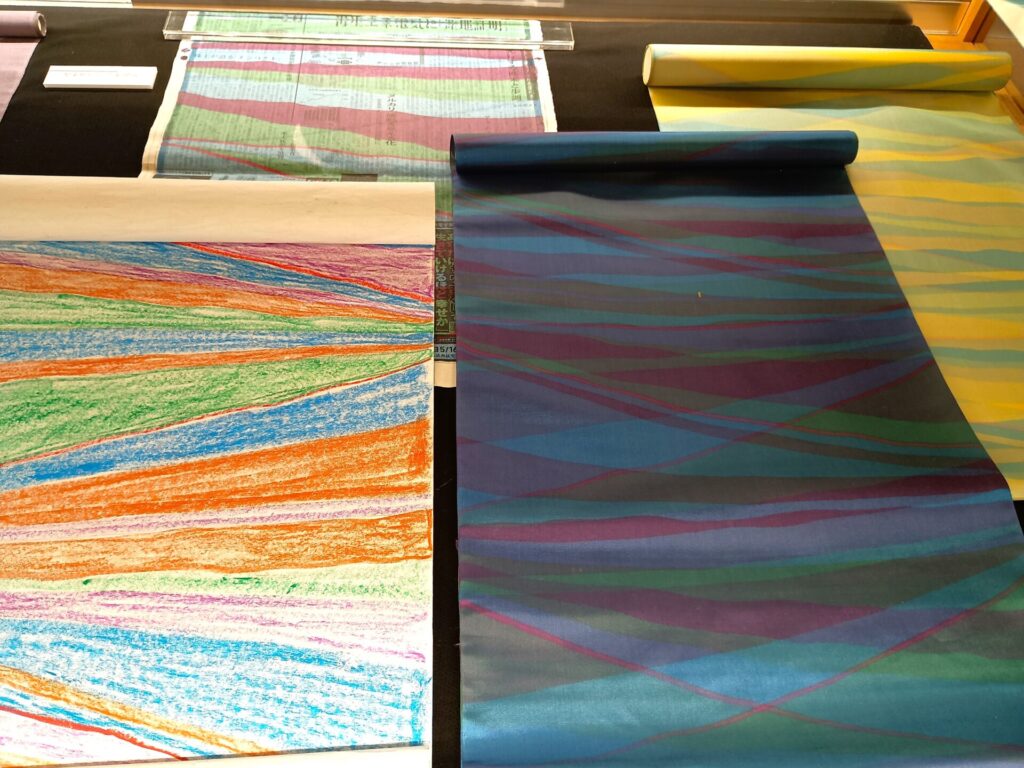

こちらは復刻銘仙の型紙です。右から2番目の型紙を見ると、流れるようなリボンの面に、かすれたような繊細な表現が加えられていることがわかります。復刻銘仙の型紙は、こうした細部を職人さんの手彫りによって仕上げているそうです。

ほぐし織は、銘仙の産地の中でも主に秩父の技法として知られています。新啓織物さんは所蔵品の復刻にあたり、併用絣で作られた復刻元銘仙を、ほぐし織の特色を生かした秩父風の表現によって再現しているんですって!

このほかにも、展覧会では数々の復刻元銘仙・復刻銘仙がペアで展示されています。こちらの写真では、中央の着物が復刻元銘仙、右側の反物が復刻銘仙ですね。隣同士のペアを見比べながら、かつての銘仙と現代銘仙のつながりを感じられました♡

会期中のイベント「新啓織物さんの銘仙きもの談話会」に参加

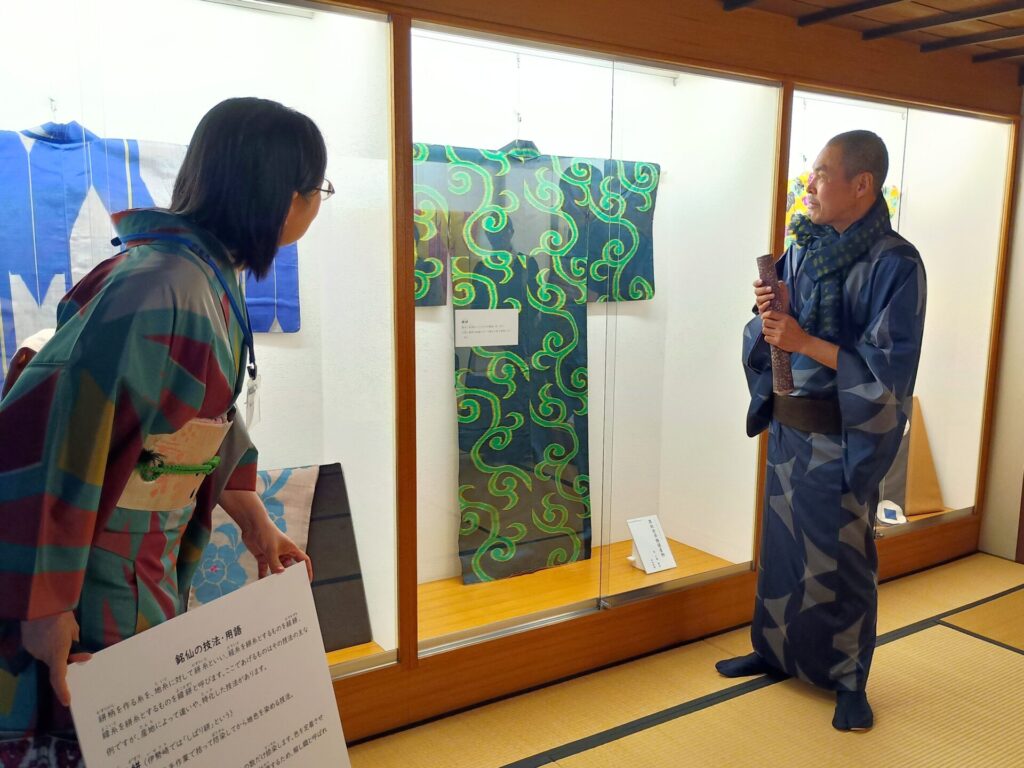

わたしが遊びに行った5月10日には、「新啓織物さんの銘仙きもの談話会」のイベントが開催されていました。新井さんご夫妻(新啓織物)と学芸員さんによる解説を聞きながら館内の展示を見られる、銘仙ファンにはたまらないイベントです。

大勢の参加者の中で、新啓織物さんの着物や小物を身につけた人がこれだけいました。展覧会にちなんで復刻銘仙を着ている方も♡

ちなみに、わたしは秩父ほぐし織の綿麻着物を着ております。秩父銘仙と同じ技法で作られた綿麻素材で、この時期に着ると大変心地いいですよ。

学芸員さんが着ている麻の葉文様の着物は復刻銘仙です。隣に展示されているのは復刻元銘仙ですね。先ほどの例と同様に、こちらも復刻元銘仙は併用絣、復刻銘仙はほぐし織の技法で作られています。

復刻元銘仙を拡大してみました。

併用絣では、経糸と緯糸の両方を捺染して織るので、模様が縦方向・横方向にずれています。それに対して、ほぐし織では経糸のみを捺染して織るので、縦方向のみにずれが生じます。また、技法によって使用する糸にも違いがあるので、生地の厚みや光沢感のほか、色のトーンにも違いが出るとのことです。

新井さんが捺染した経糸のサンプルを手に持って、ほぐし織の仕組みを解説しています。まだ本格的に織られていない段階の糸なのですが、もうすでに銘仙らしい柄が見えますよね。

こちらの経糸のサンプルと同じ柄で、織り上がった生地の見た目は、以下の動画のようになります。

ほぐし織では、同じ柄でも緯糸次第でこれだけ違いのある生地に仕上がります。しかも、経糸・緯糸の色の組み合わせ方によっては、角度によって色が変わって見える玉虫効果が生まれます。大変美しいので、ぜひ動画でご覧になってみてください。

館内には、技法別に銘仙が展示されている展示室もありました。「結局、技法が違うと銘仙の見た目はどう変わるの?!」という疑問を解消できる一室なので、遊びに行かれた方はぜひじっくり見比べてみてくださいね。

アンティーク銘仙や復刻銘仙のほかに、新啓織物さんが手掛けた現代物の秩父銘仙も展示されています。こちらの反物は、秩父連峰をイメージしたデザインだそうです。ほぐし織によって表現された山なみのような色の重なりが綺麗ですよね。

復刻銘仙のプロジェクトに加えて、銘仙の今を鑑賞できる素敵な展覧会でした。

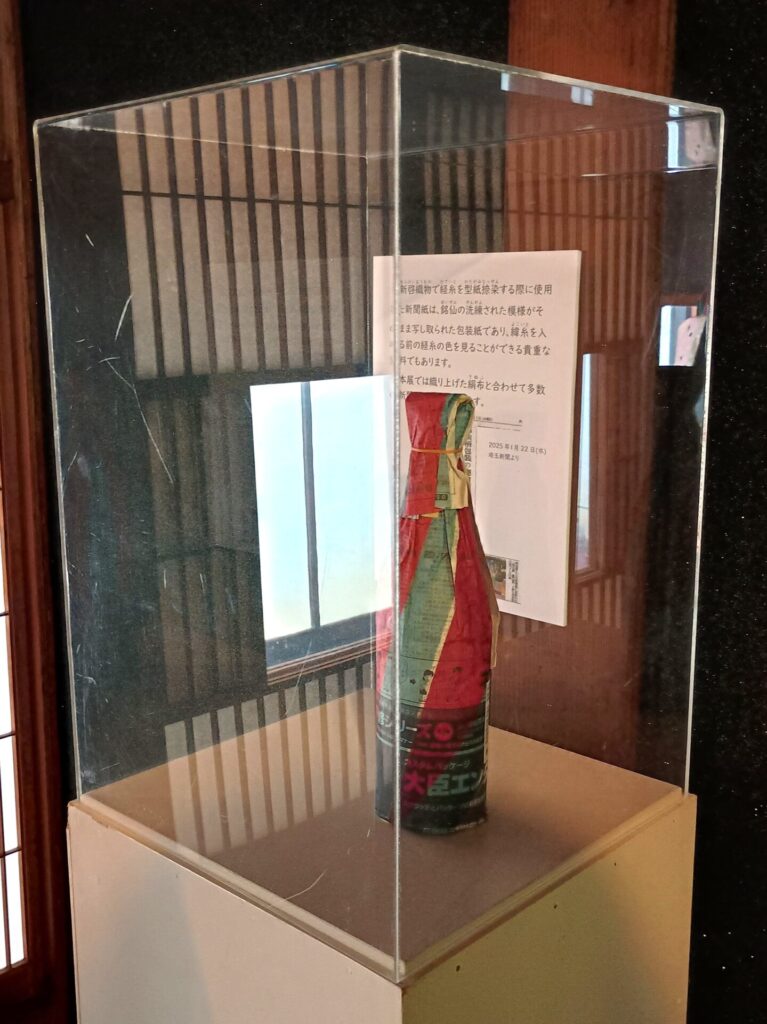

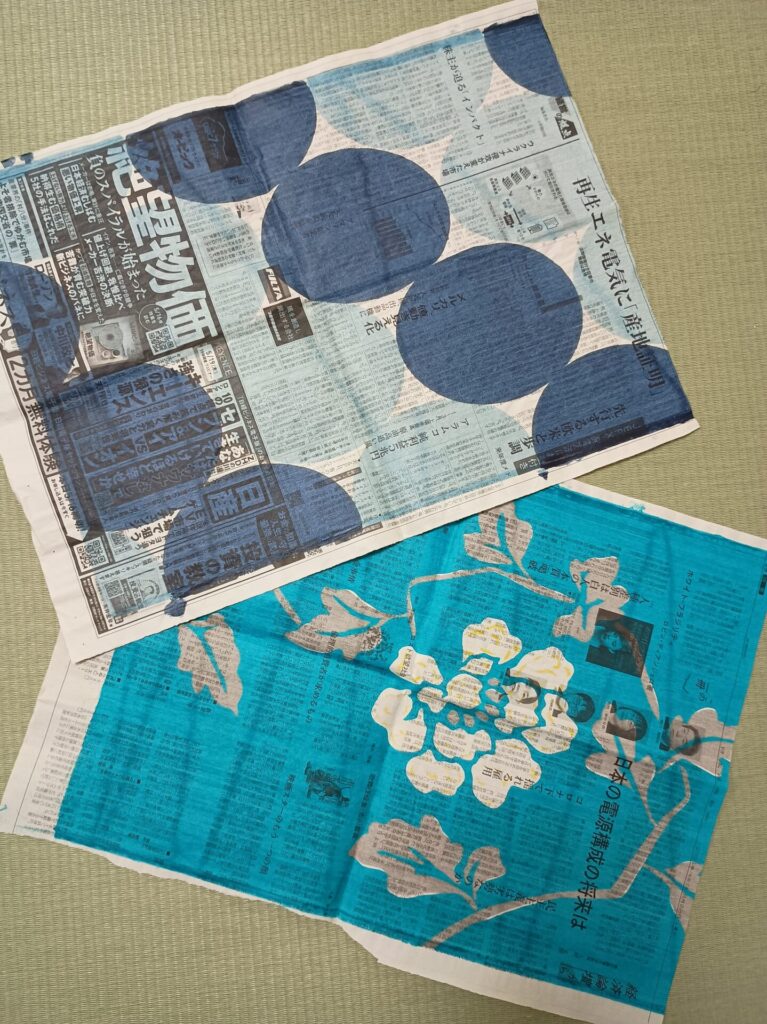

秩父銘仙の捺染に使われた新聞紙がおみやげに!

「新啓織物さんの銘仙きもの談話会」のイベントのおみやげに、秩父銘仙の捺染に使った新聞紙をいただきました。右側の2枚の新聞紙は、わたしが選んだ柄です。こんなところでも、やはり青い着物を選んでしまう…!(笑)

ちなみに、秩父ではこの新聞紙をお酒の包み紙として再活用するプロジェクトが行われているそうです。銘仙の可愛い柄で、お酒を選ぶのがさらに楽しくなりそう♡

近隣の「ふれあい館まゆぐら」で養蚕・製糸を学ぶ

同日には、須坂クラシック美術館から徒歩圏内にある展示施設「ふれあい館まゆぐら」にも足を運びました。3階建ての大きな建物だこと! こちらの建物は、もともと繭蔵(=繭を貯蔵する場所)として用いられていたそうです。

展示室には、養蚕の道具や製糸の仕事について解説するパネルがありました。1階から3階まで、かつて製糸業で栄えた須坂市の歴史や養蚕についてたっぷりと学べる展示となっています。着物好きな方なら、きっと養蚕にも関心をお持ちのはずなので、併せてご覧になってみてはいかがでしょうか♡

週末着物日記『未衣子の楽しい着物ブログ』は、“毎週末に着てマイペースに楽しむ埼玉近郊の着物ブログ”です。三築 未衣子の著者プロフィールはこちらからご覧いただけます。

毎週末の着物コーデは各種SNS投稿で見てね♡

販売中の本

この着物ブログには、広告・PR等を掲載していません。書籍の売上によって運営を行っています。

エッセー『週末着物の五年間』

週末着物生活5年目を迎えて書いたエッセーです。反物のお仕立てからレンタル着物まで楽しみ方はさまざま。着物パーティーを主催した経験や、秩父銘仙の織物・養蚕事業者の皆さまとのエピソードにも触れています。相変わらず元気に遊ぶ着道楽な日々を一緒にお楽しみいただけましたら嬉しいです。

短編小説『銘仙の呼ぶ声が/おばぁが織った振袖』

着物にまつわる小説二編を短編集にしました。題材はそれぞれ「アンティーク銘仙」と「振袖」。テーマは異なりますが、どちらもほろりとした雰囲気のお話になっています。着物にまつわる物語をサクッと読みたいときにお手に取っていただけたら嬉しいです。詳細ページであらすじをご覧いただけます。

着物コーデ本『ミイコーデ!Vol.1』

『ミイコーデ!』は、着物ファンの未衣子による、写真とエッセーで着物ライフを楽しむZINE(≒小さな出版物)です。写真とテキストが程よいボリューム感でぎゅっと詰まった、読みやすい小さな冊子となっています。

Online Shop